カテゴリ:

2016.10.05

築地市場から移転予定の豊洲市場。建物の下に盛り土がされていなかった問題について、連日メディアを賑わしています。 専門家会議で、土壌汚染対策として、敷地全体に盛り土をすることになっていたのにもかかわらず、建物の下には盛り土がなく、実は巨大な地下空間が広がっていました。 ところがこの事実が、移転する当時者を含めてまったくこれまで説明されておらず、小池知事になってから突然に判明。 誰がいつどのようにして、この専門家会議での方針を反故にする決定を下したのか・・の犯人探しは、超巨大組織の都庁であるが故に難航しているようです。 「建物の下に盛り土がなく、ピット空間が・・・」 この話を聞いたとき私は、実はそれほど驚いたわけでは無く、そして正直これほどの騒ぎになるとは思いませんでした。 さてその理由は・・・・ ◆建物のない敷地全体の7割は、当然盛り土がされています。 ◆土壌汚染対策としては、厚さ10センチ以上のコンクリートがあれば、盛り土の替わりになるとされていますが、この地下空間と地上階との間には30センチ~40センチのコンクリートスラブが打設されているようです。 ◆豊洲市場のような巨大なスケールの建物であれば、当然基礎もそこそこのボリュームになります。そして、建物の下部には、通常は設備配管の設置が必要で、土を埋め戻してしまうとこれら配管のメンテナンスが出来ませんから、ある程度のピット空間はどうしても必要となります。 ◆入れ替えがなされていない盛り土より下の地層についても、汚染対策処置がされているようですが、都の説明によれば、将来の地下水の変動等によって新たに有害物質が生じないかどうかを、調査する必要があり、そのためのモニタリング空間としてこの巨大な地下空間を設けたとのことです。つまり、ピット空間の床にはあえてコンクリートを打たずに、いつでも地下水の状況を調査することができるようにしておき、万が一有害物質が確認されれば、場合によっては重機を巨大な地上のマシンハッチからこの空間に搬入して、さらなる土壌汚染対策工事を施すというわけです。 ◆ピット内に生じた地下水を処理するための排水システムも用意されているようですので、このシステムが本格稼動すれば、現在大騒ぎになっているピットの床にたまった地下水もなくなるでしょう。 さて、どうでしょうか。 本来、技術的には問題解決の方法はいくつかあるはずなのに、マスコミの少々片寄った報道のせいもあって、専門家会議で提言された「盛り土をする」以外の方法は認められない!!といった風潮に現状では傾いているようです。 確かに都がこれまで説明責任を充分に果たしていなかった事は大きな問題だと思いますが、上記の点を技術的な観点から総合的に判断すれば、この地下空間を設けたこと自体、むしろ合理的で妥当な判断だったように思えます。 そういった意味で、おそらく建物の設計に実際に携わった担当者からしても、建物の下に盛り土をする代わりにモニタリング用の地下空間を設けることに、将来にわたっての土壌汚染対策上、意義があると考え、むしろ確信を持って設計を進めたのではないでしょうか。ただ敷地の一部であるにせよ「盛り土をしない」という選択は、一般の素人の目には、極めて大きな変更と映りますから、やはり「盛り土をしない」という決定をした時点で、都はしっかりと公表して関係者に説明するべきだったと思います。それがその時点できちんと為されていれば、今日のような大騒ぎにはならなかったでしょう。 いずれにせよ、この巨費を投じた豊洲市場がマスコミの過剰な報道によって、風評被害といった状況に陥ってしまうのは困ったことですから、設計にあたった都の建築責任者は、これまで説明が不足していたことを真摯に詫びた上で、設計事務所ともよく協議をして、現状の設計になった経緯と理由を、自信を持ってきちんと説明する場を設けるべきです。 もちろん、現状のピット空間で採取される地下水やピット空間自体に基準値を超えるような有害物質が含まれていないことを、充分に調査しきった上で、現実的には安全性に問題ないことを証明してからであることは言うまでもありません。 しかしながら、もし今後環境アセスメントの一からのやり直しが必要で、たとえ結論に変わりはないとしても、その作業に相応の期間が必要であるとなれば、その点においては、やはり進め方がずさんだったと言わざるを得ないでしょう。問題が発覚しなければ、果たしてどうするつもりだったのか?ということですね。 ただしかし、この問題に関してのマスコミの報道姿勢は、先にも書いたように、技術的検証を欠いたまま、「盛り土をしなかったのは悪いことだ」とばかりに決めつけて、その責任を追求する論調が目立ちます。いかに一般市民がマスコミの影響を受けやすいかを思えば、これはかなり問題だと思いますが、このような総合的で技術的な判断を伴う建築・土木の諸問題、一般市民(報道する側のマスコミも含めて)が容易に理解するのは、なかなか難しいでしょう。マスコミはどうしてもセンセーショナルな論調の方に傾きがちです。 この豊洲盛り土問題、都側の当事者の側からすれば、一度このような形で世に不信の念を抱かせてしまうと、今後は、よほど丁寧に真摯に説明しない限り、中々信頼を回復するのは難しいかも知れませんね。 そこで、我々第三者の専門家の側としては、この問題を適切な技術的観点からきちんと検証した上ではありますが、マスコミの報道が偏ったものであればそれをしっかりと正し、少なくとも豊洲のピット空間が、建物の下に盛り土をするのと同等もしくはそれ以上の効果がある事を、予断を排して、誰もが理解出来る様に丁寧にわかりやすく説明を尽くす責任があるのかも知れません。

カテゴリ:

2016.08.22

3つ目の建物は、この小旅行の最終日、閉館間際の夕刻に訪ねた「鈴木大拙館」。 ニューヨーク近代美術館など、多くの優れた美術館建築を設計している谷口吉生氏の作品です。 谷口吉生さんは私の大好きな建築家の一人です。 どの作品も、設計コンセプト、空間構成、素材の選択、ディテール、どれをとっても完璧に隙が無いくらい考えぬかれています。決して奇をてらったり大袈裟なことはせず、あくまでも作品の洗練度を高めることに注力する職人的なこだわりの積み重ねの結果に生まれる空間は、極限まで研ぎ澄まされていて、どこをとっても凛とした風格を漂わせています。 ですので、その作品を目にするといつもしゃきっと背筋が伸びて気が引き締まり、自分ももっと頑張らねば・・という気にさせられるのです。

アルミルーバーで覆われた簡素な、建物へのアプローチ

右は「玄関の庭」。左は「展示空間」に至る内部回廊

もちろん、この「鈴木大拙館」も例外ではありませんでした。 「鈴木大拙館」は、世界的な仏教哲学者である鈴木大拙の生涯に学び、その思想に出会う場所として、金沢市生まれの鈴木大拙の生家の近くにひっそりと建っています。館内は、鈴木大拙を知る「展示空間」、鈴木大拙の心や思想を学ぶ「学習空間」、それぞれ自らが考える「思索空間」の3つの空間で構成されています。玄関を入るとまずクスノキのある「玄関の庭」が見え、次に光がコントロールされた長い内部回廊を経て、「展示空間」に至ります。右側の独立した建物が「思索空間」棟

右側が「思索空間」に至る外部回廊。正面の石張りの壁の向こうが「展示空間」

「展示空間」に隣接した「学習空間」は「露地の庭」が望める落ち着いた空間です。来訪者はこの「学習空間」から風除室を通り外部に出て、「水鏡の庭」に面した外部回廊を歩きながら池に浮かんでいるかのような「思索空間」にアプローチしていきます。この外部回廊は、先の内部回廊と一枚の壁で仕切られていて、対照的な往路(内部)と復路(外部)が表裏一体となっているところが、この平面計画のポイントでしょう。隣地の緑に映える端正な建築。水面のかすかな揺らぎが静けさを感じさせてくれる

「思索空間」の開口部は、絞りこまれた美しいプロポーション

この建物の中で大きな面積を占める「水鏡の庭」は、時に移ろいゆく水面から鈴木大拙の精神である「静か」「自由」を表現したとの事です(作者注)。独立した一棟である「思索空間」はこの建物の核となる正方形平面の空間。90センチ画の束立ての畳を自由に組み合わせることで、思索、語らい、茶会などの利用が想定され、三方に穿たれた開口からは、それぞれの池越しの静かで落ち着いた空間を垣間見ることが出来ます。ここは時を忘れていつまでも座っていたくなる場所で、まさに「鈴木大拙館」の精神を象徴する空間となっています。 以下はこの作品が掲載されいる「新建築」という雑誌に作者が寄せた文章です。アプローチ側にある建物の銘板

「建築交流ネットワーク協定の締結」を記した銘板

上の最後の写真は、谷口吉生氏が設計した美術館や博物館が連携して「建築交流ネットワーク協定」締結したことを記した銘板で、氏の「質の高い意匠」を共通の特色として認識し、相互に連携して振興を図ることに同意したとされています。 これまで氏が設計した建物のクライアント(管理運営者)全てが氏の設計した建物に敬意を表し、これからも大切に使っていきましょうね!と誓っている・・ まさに建築家冥利につきるこの銘板に、羨望と感動を覚えました。

カテゴリ:

2016.08.21

次に金沢で訪ねたのは、「金沢21世紀美術館」。 私は開館間もない頃に訪れて以来2度目でしたが、今や旅のガイドブック等にも大きく取り上げられ、金沢の新名所となった感のあるこの建物は、たいへんな賑わい。一般的な美術館と比べて若い人が多いように思いました。 建物はシンプルな円形平面で、外は思い切り開放的なガラススクリーンで覆われています。これだけ開かれた美術館はあまり前例がありません。内部も、いくつかの展示スペースが中庭や光の入る回廊をはさんで、分散して配置されていて、迷路のようです。迷路といっても決して閉鎖的ではなく、ごく近くにあって視覚的にはつながっていても、動線的にはぐるりと回っていかないとその場所に行けない・・といったシチュエーションがいくつか用意されていて、展示だけではなく、内部を歩きまわる過程そのものを楽しめる美術館といえます。街中で、ウィンドウショッピングをしている感覚に近いような気がしました。 外部の遊具などが設置された広場に面したロビーには、誰でも気軽に入って思い思いにくつろぐ事が出来、併設されているカフェも開放的です。建物自体では決して主張せず、ただアートを鑑賞するというだけではなく、この場で生じる様々なアクティビティの可能性を広げる事に主眼が置かれているようでした。 ただ一部に汚れが目立つ庇のない大きなガラススクリーンのメンテナンスや、猛暑の午後に西日を浴びて一時的に高温になっているロビーがついつい気になってしまうのは、小心な建築家の哀しい性かも知れません(笑)。

カテゴリ:

2016.08.20

夏休みを利用して北陸の旅。富山から能登半島経由で金沢への今度は車でのドライブ旅行です。 どうしても職業柄、建築が気になります。 まず一つ目は富山市内で、RIA・隈研吾・三四五 設計JVの「TOYAMAキラリ」を訪れました。 外観は、ガラスとアルミに石材という地元富山の素材を組合わせて、「キラキラ」させようとしたとの事ですが、時間帯にもよるのかも知れないけど、少し饒舌な印象で、正直あまり美しいとは感じませんでした。「高級な素材をつぎはぎして作った贅沢なバラックのよう」と言ったらちょっと言い過ぎでしょうか。これだけのファサードは決して半端な費用では出来ないでしょうから、富山市民の皆さんの評価を聞いてみたいと思いました。 内部は、銀行とガラス美術館、図書館やカフェなどが複合したもので、建物の中央を斜めの吹き抜けが貫き、それらの用途を含む内部空間全体が大きな一体的空間となっています。火災時等に吹き抜け部分を区画する防火戸やシャッターなどが一切ありません。これは全館「避難安全検証」により可能になったものとの事ですが、これほどまでの縦に重層した空間を一体的に扱った事例は珍しく、1階から最上部のトップライトまでが一気に見渡せる中、各階のエスカレーターがセットバックしながら上階へと登っていく様はなかなかの迫力です。柱や壁の随所が鏡貼り(実際はステンレス鏡面仕上げ?)になっていることも、空間の一体感と視界的な広がりを演出しています。 おしむらくは、斜めの吹き抜け空間に沿って配された冨山産杉材の木製ルーバーが、外観と同様やや煩雑な印象を与えてしまっているのが少し気になりました。このルーバーで斜めの吹き抜けを強調したとの事ですが、逆にこのルーバーがなければ、もう少しこの空間全体がすっきり見えたかも知れません。確かにこのルーバーがなければ「斜めの吹き抜け(光の筒)になっている」ということが、一瞥してわかりにくいかも知れませんが…しかしわざわざその事を感じさせる(説明する)必要があるのかどうか?この建物の空間自体のプロポーションや光の入り方を目にすることで、訪れる個々人が自然にこの空間を受け止めればそれでよいのではないか?という気もしました。 しかしまあここらは好みなのかも知れません。地元産の素材を積極的に用いて木の暖かさを表現し、トップライトから斜めにふりそそぐ光が木漏れ日のような空間を創る(作者談)という設計者のコンセプトは、素直に評価すべきなのかも知れません。 ところで、写真撮影が禁止ではないということで、家内と写真撮影に興じていると、係りの方から2度注意を受けました。 一回目は、展示室の中で、コンパクトな伸縮式の簡易な20センチほどの三脚付きのカメラを持っていると、「三脚は展示を見る人の妨げになるので、はずしてください」と。三脚は、短くたたんでそこを掴めば持ちやすいのでカメラに付けているだけで、伸ばして立てて使うつもりはないのだ、と説明しても、どうしてもはずしてくれと言う。 2回目はロビーで吹き抜け空間にカメラを向けていると、再び係りの人に呼びとめられ、「写真撮影されるであれば折り入って伝えたいことがある。それを説明するので、その後、書面に確認の署名をしてください」と。おそらく自分にカメラを向けられたと感じると、不愉快に感じる人もいるので、充分気をつけて撮してください、という主旨だと思うのですが、署名とまで言われるとさすがに面倒くさくなり、もう撮影は終わりました!と告げて、何とかご勘弁いただいたという次第です。 どこからでも隅々まで見渡させる一体的な複合空間。写真撮影が自由とされている展示室。まだオープンしてまもないこともあり、管理運営する側でも色々と思考錯誤している段階なのかも知れませんが、必要以上の行き過ぎた管理(監視)のために、このユニークな建物が、作り手が意図した施設のあり方と違う方向に行ってしまうことの無いよう願いたいものです。始終どこかから監視されている街など、決して居心地のよいものではありませんから。

カテゴリ:

2016.07.27

念願の北海道ツーリングから、無事に帰還しました。 ほっかいどうはでっかいどう、とその昔より(笑)言われている通り、実に雄大でした。 1日目の千歳からのスタート時点で少し小雨が降った以外は好天に恵まれ、同じく1日目に相棒のバイクのバッテリーが突然あがってしまうアクシデントがあったものの、幸いにもパーキングエリア内のガソリンスタンドの近くだったため事無きを得て、以後の5日間、北の大地の自然を存分に満喫することが出来ました。 予想した通り、寒暖の差は半端ではなく、3シーズンのナイロンジェケットの下がぐっちょりと汗ばむ日があるかと思えば、ジャケットの下に厚てのヒートテックを含む2枚のアンダーを着込んでもまだ風が冷たく、さらにジャケットの上にレインスーツを着て走った日もありました。 バイクを降りればちょうど具合のよい気候でも、いざ走り出すと体感温度は全く違ってきます。 さて、以下行程に沿って、ツーリングの様子をご紹介!!

富良野にあるファーム富田のラベンダー畑(一日目)

色とりどりのお花畑を望むデッキで。平日で人手は比較的少なめ

日本海側のオロロンライン。北緯45度を示すモニュメント越しに利尻島を望む(2日目)

電柱も照明もガードレールも無い道が、ひたすらまっすぐ北へと続く

利尻島がかなり近づいたところで一休み。ピースサインしか芸のないのが恥ずかしい

宗谷岬に次ぐ北端、ノシャップ岬よりの眺めです

ついに日本最北端、宗谷岬に無事到着。好天で彼方に樺太が望めました!

こちらはオホーツク海側のエサヌカ線、思わずテンションがあがります!(3日目)

オホーツク海側を網走方向にひたすら走り、PM4時頃ようやくサロマ湖が望めました

能取(ノトロ)岬近くのパーキングエリアで記念撮影。この日はたくさん走りました

国道39号線沿い石北峠からの眺めも、なかなか(4日目)

国道では北海道で最も標高の高い三国峠にて。松見大橋からの樹海の眺めは壮大でした

最終宿泊地の帯広の近く、十勝牧場の白樺並木。慣れない未舗装道路をこわごわ走行。

5日目は、朝ゆっくりしてから、帯広を出発。道東自動車道をひたすら走り、お昼頃に千歳に到着。千歳空港近くでバイクを預けて5日間の感動の旅路を無事に終了しました。

その後元気で時間もある相棒は、苫小牧から単身フェリーに乗って八戸へ渡り、東北地方縦断の旅を続け、私はと言えば、千歳空港で、相棒に教えてもらった松尾のジンギスカン鍋を堪能してから、上階の温浴施設で体をゆっくりと休め、巨大なショッピングセンターとなっている空港内のいくつかの売店でお土産を買い込んで、空路伊丹空港に帰還したのでした。大型バイクに乗り始めて7年めになりますが、何故ここまで惹かれるのでしょうか。

友人達からは、あぶないぞ、気をつけろよ、4輪とは違うぞ、といったどちらかと言えばネガティブな意見の方が多いですね。私としては事故に遭った場合は大怪我、もしくは命の危険もあるリスクはもちろん承知の上で、自己責任で乗っているわけですが、安全運転にとことん徹すれば、バイクの経験の無い人が想像するほど危険なものではないと思っています。

安全運転とは…・経路をよく調べてから走る、・無理な追い越しや「すり抜け」は決してしない、・車道の真ん中を堂々と車の流れに従って走る、・停車時や始動時には、とにかく慎重に気を引き締めて、うっかり立ちゴケ(これが結構怖いです)などしないよう細心の注意を払う(傍目にはあまり格好よくないかも知れませんが(笑))・・等々でしょうか。

暑さ寒さ、雨風などの、まさに直に自然を相手にする行為であることが、バイクを駆る魅力の一つでしょう。ハーレーの空冷vツインの力強い鼓動を聞き、刻々と変化する風景を楽しみながら、北海道のようなスケールの大きい大自然の中を、渋滞や信号に煩わされることもなく、どこまでも走り抜ける快感は格別です。

ツーリング中もたくさんの同好の士と出会いました。北海道に限ったことではありませんが、すれ違う時に互いに手を上げて会釈しあうのが、ライダーの間での暗黙のルールとなっています。中には大きく両手を上げて挨拶してくれる輩もいますが、これはさすがに危ないので真似しない方がよさそうですね(笑)。

近年、リターン組も含めて、私達のような熟年ライダーが増えているようです。個人的には、少年時代、自転車に乗って長い坂道を猛スピードで下り降りるのに夢中になっていたあの頃の、爽快でスリリングな感覚が蘇ってくる気がします。

というわけで、北海道ツーリングは今後もやみつきになりそうですが、体力の続く限り、超安全運転で楽しみたいと思っています。

度々道を間違うきまぐれな先導車 (私のことです) に辛抱強く追随してくれた相棒と、1300キロに及ぶ全行程を軽々と走破してくれた愛車ソフテイルに感謝です。

カテゴリ:

2016.07.07

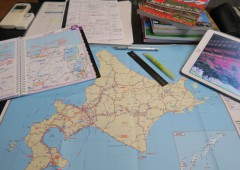

いよいよ念願の北海道ツーリングの日が近づいて来ました! 愛車はすでに陸送会社さんに預けたので、今頃他のバイクと一緒に北の大地までゆっくりと移動している事でしょう。 北海道へのバイク陸送という便利なサービスを提供してくれるのは、高栄運輸(株)のEZOライダー事業部。サイドバックに一杯詰め込んだ荷物やヘルメットもしっかり一緒に運んでくれるので、ずいぶんと便利です。 北海道での、おすすめツーリングコースや食事処、ホテルなども気軽に紹介してくれるので、私のような、始めて北海道ツーリングをめざす、時間に余裕の無いライダーにとっては、本当に心強い味方です。 http://www.ezorider.net/ さて、今回のツーリングで一番心配なのはウェア。北海道は寒暖の差が激しいので、暑さと寒さ(特に雨天時)両方の対策が必要になります。Tシャツ一枚で走れる日もあれば、3シーズンジャケットの下に防寒のアンダーウェアを着込んで走らなければいけない時もあるそうで、いきおい準備するウェアの種類と数が増えてしまいます。 ジャケットを着込んでツーリングしていたところ、急に暑くなってきたので、ジャケットの胸元を思い切り開けて走っていたら、胸元にアブが飛び込んできてエライ目にあった…なんていう話を、陸送会社の担当者さんから聞きました。野性の鹿などの動物が飛び出してくることもよくあるそうで、まさに自然を相手にしている・・という感じのようですね。安易な野宿は、熊に襲われる恐れもあるので、厳禁だとか。 さて練りに練ったツーリングルートですが・・・ 一日目:伊丹から千歳空港まで、午前中のフライトの後、千歳空港の近くでバイクを受け取り、午後から即、ツーリング開始。まずは北海道観光の定番、富良野・美瑛を経由し、ラベンダーや美しい丘の風景を堪能してから、旭川泊。宿は天然温泉とご当地食材のバイキング朝食が嬉しいドーミーイン。 二日目:旭川から、国道40号をしばらく北上、ひまわり畑やソバ畑の景色を楽しんだ後、道道119号を海側に向かい、ライダー憧れの道である日本海沿い「オロロン街道」を、夕暮れ時の利尻・礼文島や、風力発電の風車を仰ぎ見ながら北へひた走って、稚内泊。この日は、まさに今回のツーリングのハイライトです。 三日目:稚内からノシャップ岬、日本最北端の宗谷岬を経て、今度は東側オホーツク海沿いの「エサヌカ線」を通り、あとは国道238号でひたすら網走を目指します。道中、サロマ湖の雄大な景観も堪能。この日が熟年ライダーには一番の強行軍となる予定ですが、出来れば能取岬にも立ち寄ってから、何とか網走泊。 四日目:網走から国道39号線経由で、北海道で一番標高の高い三国峠の雄大な景色を楽しんだ後、国道273号をゆっくり南下。十勝牧場の白樺並木を通り抜けてから、帯広泊。 五日目:最終日は、帯広から道東自動車道経由で千歳まで一気に走って、空港近くで再びバイクを預けます。時間があれば札幌市内の空気を少し吸ってから、家族へのお土産を買い、其の日の内に空路伊丹へ。バイクは、2週間遅れで、ようやく自宅まで戻ってくる予定。 という、まさに北海道を最大限満喫しようという欲張ったスケジュール。文字にすると意外に簡単ですが、さてさて果たしてどんな旅になるのか・・今からどきどきわくわくです。(続く)

カテゴリ:

2016.06.25

私達のオフィスのあるRE-SOUL清水谷の地下1階、知る人ぞ知る大人の隠れ家として、長年親しまれてきたイタリアンバーが、店舗のオーナーさんの事情で、この度閉店となり、新しいテナントさんを募集することになりました。

雑誌に紹介された当時の店舗の様子です

現状は、前オーナーU氏入魂のセルフビルドのインテリアをやむなく解体撤去、20年前のスケルトン状態に戻っています。時にはランチ営業、そして特に夜間は深夜までお店が開いているのが当たり前の状態に慣れてしまっていたせいか、いざお店の灯りが無くなってしまうと本当に寂しく感じます。ガラスブロックのある店舗前の外観

階段でアプローチするドライエリア

地下レベルの店舗の外観

店舗はドライエリアのおかげで閉塞感は無く、地上階から柔らかい光が差し込みます。またこのドライエリアは道路と建物との間の中間領域(クッション)となっていて、室内側から、階段が取り付くドライエリアの壁面をのぞむと、落ち着いた趣のあるとても良い雰囲気です(冒頭の写真参照)。事務所への出入り口

店舗への階段は、事務所ゾーンの2階へアプローチするコンクリート階段(上の写真)と共通のデザインとなっており、建物全体の統一感が図られています。この空間に、再び新たな息吹きを与えてくれるテナントさんを目下募集中です。

飲食に限らず、業態に合わせたインテリアを自由に施すことが出来ます。新しいオーナーさんの創造力を存分に発揮してください!もちろん応相談です。

お問合わせは下記まで。よろしく御願いいたします(今回は宣伝ばかりですみません)。

http://re-souls.com/contact/

カテゴリ:

2016.06.02

「小保方さん、あなたは必ず蘇ります」 瀬戸内寂聴さんと小保方晴子さんの対談記事が、雑誌「婦人公論」に掲載されたので、当所女性スタッフに御願いをして購入しました。 小保方さんの手記「あの日」を読んだ寂聴さんが、小保方さんに声をかけて実現したそうです。若い頃、自らの著作に対して、世間から激しいバッシングを受けたこともある寂聴さんが、「あの日」に共感し、小保方さんを暖かく励ます内容となっています。 小保方さんは、純白のワンピースを身にまとい、髪をアップにした姿で2年ぶりの登場。やや痩せてはいるものの、「あの日」の記述から想像されるほどの憔悴したイメージは無く、やはりこの人は芯が強く、ある意味自己顕示欲の強い人なのだなぁと感じます。 あの不可解な「STAP騒動」は、誰もが納得できるような真相は闇の中のまま、一人の女性を激しく貶めることで収束しました。もちろん「あの日」の小保方さんの主張が全て正しいとは限りませんが、「あの日」の中で批判された人達からの反論などはほとんどありません。反論したくてもできないのか、あるいは反論にも値しないと考えているのかは、当事者にしかわかりませんが・・・。 寂聴さんは、邪念を捨て「あの日」を虚心坦懐に読み込んだ結果、「STAP騒動」は小保方さんが企てたものでは無いのに、はからずも彼女一人のせいにされて、「小保方さんは公のいじめを受けた」のだと、激しい憤りを語ります。実は私もその主張に思わず共感してしまいます。小保方さんがそこまで(たとえばES細胞を盗んだり混入したり)する動機がどうしても理解出来ないからです。いくら功をあせったにしても、いずれバレてしまうことが分かりきっているような破廉恥な行為を小保方さんが自ら行うとは思えない。しかしその事は、小保方さんが名指しで批判する若山教授にしても同様ですから、真相はますます分からなくなってしまうわけですね。 対談のなかで、寂聴さんは小保方さんの文才を認め、小説を書きなさいと進めていますが、これは寂聴さんなりの激励の仕方でしょう。私が「あの日」を読んだ感想は、確かに短期間であれだけの内容を一気に書き上げたとすれば、相当な集中力の持主だと思うし、自分の考えをアピールするのも上手ですが、文学的な素養とはまた別ではないかと感じます。 やはり彼女は自分の専門分野で、自らが一度は出会って愛したけれど、結果的に失恋してしまった、と対談の中で語る「STAP細胞」に再び出会うために、もう一度チャレンジしてほしい。海外の研究機関からのオファーも届いているとのことです。「あの日」の印税もこのチャレンジのために有効に使って、改めて誰も文句を言えないだけの研究成果をあげれば、世間も納得するでしょう。 成果を手に颯爽と再びメディアに登場し、ドヤ顔で(笑)「やっぱりSTAP細胞はありました!」と宣言し、辛いバッシングを受けた世間にリベンジを果たす小保方さんを、近い将来ぜひ見てみたいものです。

カテゴリ:

2016.05.19

保存改修工事が完了したロームシアター京都(旧京都会館・1960年完成)の見学会とシンポジウムが、平成28年5月10日(火)日本建築学会 近畿支部 の主催で開催されたので、出かけてきました。 この度、その建築作品の数々が世界遺産に登録されることになった建築家ル・コルビジェの弟子である前川國男設計のこの建物は、言うまでもなく日本近代建築の代表作です。 2010年に「オペラハウスに建替える予定」と新聞紙上で発表されると、各界から強い疑問と反対の声があがった事は、我々建築に係わる者にとっては記憶に新しいところです。 以後、多くの議論を経て、残すべきものは残し、改修すべき部分は丁寧に改修する、既存を尊重しながら必要なものを付加する、そしてどうしても現在求められる機能が果たせない部分についてはやむなく建替える、という方針のもと、今私達が目にすることが出来るロームシアター京都が完成しました。今後、モダニズム建築の保存改修を考えるにあたって、優れた試金石となる素晴らしい事例だと思います。

岡崎公園につながる広場からの眺め

二条通東側の景観。1階にはブック&カフェ(TSUTAYA)2階にはレストランが入っていて、街路に賑わいが生まれて随分親しみやすい印象となりました。

多目的ホールとして生まれ変わったサウスホール

正面に、今回新たに付加されたガラス貼りの共用空間が見えますが、水平に伸びた庇が強調された建物全体の印象はほとんど変わっていません。正面右奥にレンガ張りの大ホール舞台部分の壁面が見えます。この部分の高さは、既存より高くなっていますが、写真右手前の客席部分は勾配屋根を用いてボリュームが抑えられているので、違和感は感じられません。

4階メインホールのホワイエ。東山の山並みを望む大庇上のテラスに面しています。

いかに優れた建築であっても、時の流れと共に老朽化し、また機能面でも時代に合わないものになっていくのは否めません。よって、建築物を時の経過に抗って化石のように当時の姿のまま保存するのが決して正しいとはいえず、時代の流れの中で人々に愛され永く使われ続けることが建築物としての本懐でしょう。優れた建築を「残す」ことと、その建築が生き続けるために「必要な手を加える」ことは、同義であると言えます。 「ロームシアター京都」では、この前川國男の名作をしっかりと次世代に引き継ぐために、「時代ごとの新しい価値を、古い価値の上に重ねていく」というコンセプトで、保存改修が為されました。 現在の日本に数多く存在する優れた「モダニズム建築」を生かすためには、既存建物の設計者の意図を充分に読み込んだ上で、新しい現代の設計者が、その特質を損なわないため必要な保存改修のスキルを存分に駆使し、さらに時代や環境が求める新しい空間の価値を付加していくこと、そしてその結果として、さらなる時の流れの中で変わらず人々に愛され続けることです。 「ロームシアター京都」は、今後建築物の保存改修を考える上で多くの示唆に富んだ「モダニズム建築の再生」事例であることは間違いありません。

カテゴリ:

2016.05.09

GW合間の一日、岡山県津山市に建つ近代建築の知られざる傑作「津山文化センター」を訪ねました。1965 年に完成、昨年50周年を迎えたこの建物は、早稲田大学理工学部建築学科を卒業、清水建設設計部を経て、旧逓信省営繕部設計課に勤務した後、1957年に事務所を設立した、一般的にはほぼ無名と言える建築家「川島甲士」氏の40歳の時の作品です。 最も特徴的なのは、日本の伝統的な寺社建築の屋根を支える持ち送り工法である「斗キョウ」構造を、近代建築を象徴する材料であるプレキャストコンクリートで構築していることでしょう。 逆台形状3層の精緻で力強い「斗キョウ」が伸びやかな水平線を形作りながらフラットな屋根を支える外観のシルエットは、冒頭の写真にあるように抜群に美しいプロポーションで、建物にアプローチしながらしげしげと眺めていると本当に惚れ惚れします。 ホールのある本体とは分離して建てられている展示ホールの壁面は、グラフィックデザイナー「粟津潔」氏によるウェーブ状のレリーフが施されていて、これもなかなかの迫力で見ごたえ充分。本体部分の「斗キョウ」との対比も鮮やかです。

右側が本体とは分離した展示ホール

それにしても、逆台形状の構造のためか、築50年を経過してもコンクリートの汚れや劣化が少なく、当時のままの精緻で美しい外観が維持されているのには驚きです。 1階ホワイエは、外部に面した吹抜け空間。上部には立体格子に照明を絡めた建築化照明が。梁の上を歩くランプ交換は、命綱必須の決死の作業(笑)との事でした。ホワイエ上部の梁と建築化照明

「斗キョウ」のある外周通路

「斗キョウ」はプレキャストコンクリートの部材を一つ一つ組み上げて作られています。内側には近代建築で主流であったスチールサッシュ。外周通路がクッションとなり綺麗に保たれています。 ホール内部も見せていただきました。局面を描く天井はベニヤ下地にクロスを張って作られているそうです!外観とは対照的なインテリアですね。黒い楕円形の3つの穴は巨大なスピーカー。 ホール側面はコンクリート打放し仕上げで、音響効果を考慮したというリブパターンが施されています。音響設計は、なんとあの大隈講堂を設計した佐藤武雄氏が手掛けたそうです。 天井中央の大きなシャンデリアもこの種のホールでは珍しいですね。ホワイエの一角に鎮座する模型

中2階側出入り口のあるシンメトリーな外観

かって天守閣のあった鶴山公園のふもとに経つ「津山文化センター」。軒先に向かって広がっていく外観は、台形状の鶴山城の城壁との対比が図られていると言えますが、実は、川島甲士は京都国際会館のコンペでも、この「津山文化センター」とそっくりの逆台形状の「斗キョウ」のある案を提出しています。日本独自の様式を近代的な材料と技術で再構成したこの案に、よほどの思い入れがあったのでしょう。自らが信ずる新しい時代の日本建築を何としても生み出したいという、当時の気鋭建築家の熱意がひしひしと伝わってくる作品でした。 近々に耐震改修が施される予定とのことですが、この建物に充分な敬意を払った上で、原型の魅力を損なわない方法で慎重に実施して欲しいと思います。