カテゴリ:

2025.12.09

谷口吉生氏の名作、豊田市美術館に隣接して昨年(2024)開館した豊田市博物館、名古屋への所用の帰りに訪れることができました。 設計は坂茂氏で、一般公募のコンペで選定されたそうです。博物館の敷地は旧豊田東高校で、博物館計画時には特に美術館との関連付けはされていなかったようですが、坂氏は優れたモダニズム建築である豊田市美術館(1996年完成)に敬意を表する意味も込めて、美術館に並べてこの博物館を配置し、両者を庭園でつなぐことで、一体のミュージアムゾーンとして整備しました。 庭園を含むランドスケープの設計は、美術館の前庭をデザインしたアメリカのピーター・ウォーカー事務所で、坂氏の方から声をかけて実現したそうです。 坂氏の構想力が30年の時と場をつなぎ、博物館と美術館を合わせて体験できる全国的にも珍しい場所が実現していました。 博物館のエントランス部分は木造の有機的な空間となっていて、天井部分の木造パターンは豊田市の市章を模したものだそうです。鉄とガラスのモダニズム建築である豊田市美術館と明確に対比する空間となっています。 常設展示室は、収蔵品を納めた巨大なスチール製の展示棚が中央に設けられていますが、この展示棚がこの空間の耐震コアとして構造的にも機能するという合理的な設計です。 常設展示室の周囲には外部の緑を望めるスロープが設けられていて、展示空間を眺めながら2階の図書コーナーに至ります。 1階のエントランスホール及び、そこから階段でつながった2階ホールは共に「えんにち空間」と名づけられ、様々なイベントや展示に対応できるようになっています。 博物館2階レベルの庭園からエントランス前の広場を見る。前方にはトヨタ自動車の本拠地、豊田市街が望めます。

博物館と美術館をつなぐ庭園は博物館の2階レベルで繋がっています。

隣接する美術館前の池と幾何学的なファサード。谷口建築の真骨頂と言える、思わず身が引きしまるような端正で静逸な空間です。 カフェにも隣接する博物館の2階ホールから、美術館につながる庭園に出入りすることが出来ます。博物館のガラスファサードの縦長プロポーションと、展示室が収まるコンクリート造のマッシブな壁面は美術館との調和が図られています。博物館前の広場。美術館につながる2階レベルの庭園の下部に、この広場に面したセミナールームが設けられています。

以上のように博物館の顔となる1~2階のエントランスホールとえんにち空間は環境に配慮した木造、常設展示室は収蔵物の見せ方を考慮した鉄骨造、メインの展示空間は来訪者が展示の観賞に没頭できる閉鎖的なRC造、という適材適所で理にかなった構造形式となっています。 この日はエントランス前の広場でも地域のイベントが行われていました。 それぞれ異なる構造形式を素直に表した自由なフォルムと広場や、美術館へと続く緑豊かなランドスケープが、広場でのアクティビティーと合わさって、生き生きとした風景を創り出していました。 最後に一つだけ気になったことを書きますと、この日私がエントランスホールに入るとすぐに係の方からチケットの購入と展示室への入場を促され、この建築の共用空間をしばし自由に楽しみたいと思っていた私は、やや窮屈な印象を受けました。 今後は、管理方法に相応の工夫が要るのかも知れませんが、(展示を見るという目的でなくとも)誰もが自由にえんにち空間等のイベントや2階にあるカフェに立ち寄ることが出来て、それぞれの時間を思い思いに楽しめるようなミュージアム空間であって欲しい、おそらく設計者の坂氏の意図もそのようなものではなかったか。。というふうに僭越ながら感じた次第です。<了>

カテゴリ:

2025.11.05

近鉄学園前駅からバスで5分の大渕池のほとり、上村松園、上村松篁、上村淳之の3代日本画家の作品を展示する松伯美術館を久しぶりに訪ねました。 この日は、気品ある女性像で人物画に新境地を拓いた女性初の文化勲章受章者である上村松園の下絵と本画が多数展示されていました。 建物は1994年の開館で、村野藤吾が亡くなった後の村野・森建築事務所の設計で、担当は村野藤吾の後継者と言える近藤正志氏。随所の精緻なディテールや素材の使い方に、村野カラーを感じることのできる名品です。 右側の庭園越しに大渕池を望みながら少し奥まった場所までアプローチ。敷地は近鉄鉄道株式会社の名誉会長の佐伯勇氏の旧邸で、同じく村野藤吾設計の和風家屋も隣接しています。 松伯美術館という館名は、松園、松篁の「松」に敷地内の松林、「伯」は画伯の伯に佐伯勇の伯、そして旧邸内の茶室「伯泉邸」の伯にも由来するとのことで、正にこれ以上はない命名と言えます。 ちょっとユーモラスでかわいいガラス張りのエントランスです。この辺りは近藤正志氏の個性かも知れません。 プランは凹凸の多い複雑な形状で、エントランスのある1階に主な展示室、敷地の高低差を利用した地階にミュージアムショップと池のある中庭が設けられています。 上村画伯3代はいずれも優れた日本画家で、昨年館長の敦之氏が亡くなり、現在は新しい館長となっています。

1階から地下のミュージアムショップとそれに続く池のある中庭を望みます。

村野らしい拘りを感じさせる照明器具がワイヤーで支えられて宙に浮いていました。

先端が細くなったコンクリート製の白い丸柱が鉄骨を支える様は、ゆるやかな曲面の天井と相まって実にエレガントです。 唯一写真撮影が許されていた松園の美人画の下絵(右側)と本画(左側)。何とも言えない気品に溢れた松園の美人画は、いずれも浮世絵などとは異なりスケールが大きく見ごたえ充分。下絵の筆致は勢いがあり、何度となく推敲を重ねた跡が見受けられて興味深いです。 2階にある展示室の吹き抜けに面したギャラリーはトップサイドライトからの柔らかな光が心地よい空間。外観に突出したガラス貼の階段から、ほっと一息ついて臨める橋の架かった大渕池の景観。

池のある中庭は、この美術館の醍醐味と言える独特の風情を持った空間で、ベンチに腰かけて、中庭を囲むガラスやレンガ、コンクリート等々、素材の対比が効いたインナーファサードや、効果的に配された樹木が、静逸な池に映りこむ様を眺めていると、しばし時の経つのを忘れてしまいます。豊かな敷地内の樹木を生かした形での建物配置となっています。

隣接する旧佐伯邸。10名以上で予約をすれば見学が出来るそうです。

作品展示や村野建築だけでなく、閑静な住宅地というロケーションで、池に面した四季折々樹々の豊かな庭園の散策も合わせて楽しめる素敵な場所です。展示内容が変わればまた訪れてみたい美術館でした。<了>

カテゴリ:

2025.08.25

住友コレクションの3000年以上前の中国青銅器を展示する「泉屋博古館」がリニューアルされたと聞いて、暑い夏の午後に訪ねてきました。 かって住友家別邸の在った一画、京都の地下鉄烏丸線蹴上駅から徒歩約20分ほどの落ち着いた街並みにある建物は、ちょうど前回の大阪万博が開催された1970年の完成だそうで、僕らの世代にはいい感じ(笑)。 やはり優れた建築は時を感じさせず、というか、時の経過とともに益々成熟して風格を増していくようで(人もかくあるべし!)、すごく建築マニアの琴線に触れる美術館でした。これからも季節に応じて、何度も訪ねてみたい場所になりました。 私はこの日もあまりに暑かったので車で行きましたが、駐車場も建物のアプローチと一体となった自然石の舗装がされていて、ちょっと贅沢な気分で気持ち良く入館できました。 玄関を入るとすぐ左手にミュージアムショップが見えます。受付は反対側の右手にあり、JAF割引きを適用していただき機嫌よく入館できました。美術館等ではJAFの会員証を見せると割引になる場合も多いのですが、大方の係の人は黙っていると案内してくれないので(笑)、いつも必ず受付時に確認するようにしています(時々面倒くさがられますが・・)。 入館してすぐの階段を何段か上がると、開放的なホール越しに広々した中庭が目に入ります。階段を多用して建物内のレベル差を設け、変化ある空間構成を生み出す形式も、この時代ならではで、徹底したバリアフリーが求められる現在では、厳しいかも知れません。 床のタイルは「ヘリンボン」と言う貼り方で、我が家の庭のテラスと同じや~という訳で、ちょっと嬉しくなりました。 これがメインの展示施設である青銅器館の入口です。なんと壁面上部の 空調の吹き出し口 も陶器で特注されていました! 吹き抜けになったホールに張り付く階段を少し上がって、一つ目の展示室にアプローチします。縦羽目の木の壁がまるで音楽ホールのような気品と暖かさを感じさせてくれます。

ホールの上部のトップライトから自然光がふりそそぎます。

展示室は4つあって少しづつレベル差が設けられています。螺旋上にそれぞれの展示室の中の階段(スロープもあります)で、4つの展示室を順番に上へ上と昇りながらめぐる構成になっています。 ほの暗い空間で上部も含めて5面のガラスケースの中に一つ一つ丁寧に展示されている青銅器は、驚くほど手の込んだ精巧なものばかりで、有名美術館のように混雑することもなく、じっくり落ち着いて中国青銅器の豊穣な世界観を感じとることが出来ました。これが3,000年前のもとのは驚きです。 最後の4番目の展示室から一歩外にでると、そこは建物の2階レベルで、ガラス越しの鮮やかな緑が目に飛び込んできます。「眺めのいい場所」と名付けられた、ただ外を眺めるためだけの空間です。かっては住友の美術品コレクションを見せるための迎賓館として建設されたというだけあって、この建物のドラマティックな見せ場になっています。 「眺めのいい場所」から下を見下ろすと、中庭を眺めるロビーが見えます。フリードリンクコーナーもあり美術品観賞のあと、しばしゆっくりくつろげる場所になっています。あまりに快適なのでつい長居してしまいました。1階ホールと中庭の間の縁側的な空間。軒を支える柱の意匠が特徴的です。

庭師・11代小川治兵衛の作庭による中庭の向こうには別棟の展示棟(この日は展示休館でした)があり、渡り廊下で繋がっています。 京都東山を借景としたシンプルな中庭 の中央には、井戸が設えられています。井戸は「泉屋」を屋号とした住友の象徴的存在とのことです。 建物から外に出ると道路に面した細長い空間に、前庭「泉屋博古の庭」があります。中庭と同じく11代小川治兵衛の作で、2005 年の完成。 こちらも住友の屋号「泉屋」をイメージしたせせらぎを中心に構成されています。空高くそびえる檜も、家業が銅精錬だった住友の象徴として、愛媛県別紙銅山から移設されたそうで、まさに住友の庭としてのコンセプトに裏打ちされた作庭でした。 ということで、この泉屋博古館(SEN-OKU HAKUKOKAN MUSEUM)では貴重な美術品を観賞できるだけでなく、設計者の拘りで空間構成や素材が徹底して吟味された建物を巡り、東山を借景として多くの名庭を造ってきた庭師・小川治兵衛 作の2つの庭 を散策したり、素敵な景色を望めるロビーで休憩したりしながら、ゆっくりほっこり、心安らぐ時間を過ごすことができます。 このところ大阪関西万博の人混みに慣れてしまった我が身には、ものすごく新鮮で(笑)リフレッシュできました! 東山界隈を訪ねた時には、ぜひ足を運んでみてください。 この美術館穴場です!!(今後も、これ以上混雑しないことを祈りつつ)<了>

カテゴリ:

2025.06.10

言葉は何もいらない。

世界遺産の建築空間と対峙する 1945年生まれのドイツ人アーティスト の思い

余分な知識なしで、身体全体で受けとめたい 展覧会でした

2025年3月31日~6月22日 元離宮二条城―二の丸御殿台所・御清所―

「オクタビオパスのために」2024

「オクタビオパスのために」ディテール

二の丸御殿台所は裏方の空間で普段は非公開。黒々とした梁の架構が表しに

「オーロラ」2019-22

「オーロラ」のディテール

「アンゼルムここにありき」2024

「ヨセフの夢」2013

「ヨセフの夢」ディテール

josephs Traum

「モーゲンソー計画」2012

目を凝らせば麦畑の中に黄金の蛇

「モーゲンソー計画」ディテール

中庭に配置された彫刻群2024

「サッフォー」2024

「プトレマイス」2002-10・「弦理論」2019-23

「ボソン開放弦」2023

「ラー」2019

カテゴリ:

2023.08.14

台風7号が日本のお盆を直撃する前の休日、今日しかないな!と思い立ち、南方熊楠記念館と並んで和歌山で一度は訪れて見たかった熊野古道なかへち美術館へ。 大阪から、紀の川サービスエリアで茶そばと天ぷらのランチタイムと、この時期にしては意外と軽めの道路渋滞をはさんで、のんびりドライブすること4時間あまり。 熊野本宮へと続く山間の道路沿いの一画に忽然と現れたガラスと鋼板で出来たシンプルな箱たち。高さを抑えたフラットルーフ平屋のファサードは、周囲の景観を決して損なうことはなく、ごく自然にこの歴史ある場所と折り合いを付けたかのように佇んでいました。 1998年築の25年目。一度の改修工事を経たとはいえ、外装カラー鋼板のペコつきと色褪せ、外壁と屋根の簡素な取り合い部分の錆と汚れ、内部のホールへと続く天井裏への雨漏りの痕跡等々、歳月の流れを感じさせる箇所がいくつか見受けられました。 地方の小さな公共の美術館でありながら(いやそうであるからこそ。。)当時の新進気鋭の建築家(これが最初に手掛けた美術館。今や世界的に活躍されています)を起用して生まれた優れた建築ですが、一方でこの種の建築の維持管理の難しさを感じさせられました。 建築というものは、その場所との折り合いをつけると同時に、その先に続く永い歳月との折り合いをいかにつけていくか。。という事も大切です。 関西の大先輩建築家、出江寛氏の「古美る」という言葉が思い起こされます。 受付のあるロビーからエントランス方向を望む。わずかに彎曲する壁面が来訪者を展示室へと誘います。 ここで少し気になったことが2つ。一つはガラス面に半分だけ降ろされたロールスクリーン。この時間は直射日光の差し込みもないので、出来る限りガラス面は開放してすっきりさせたいところ・・ もう一つは、このガラス面に固定された展示のためのホワイトボード。このボードに貼り付けられた展示ポスターのサイズが、正方形のホワイトボードと合っておらず、だらしなく紙が下にはみ出してしまっている・・ 細かいことばかりですが、こういった部分にしっかりと神経が行き届いていれば、その建築を大事に思う発注者の気持ちが伝わってきて、設計に携わるものとしては(自分の設計したものでなくても)ほっこり嬉しい気持ちになるのですが。。やや残念。 というか、こんなことが気になってしまい、純粋に肝心の展示を楽しめないのは設計を生業とする者の性か・・むしろそっちの方が残念なのかも。 上の写真は、この美術館で設計者の展示会が開催された時のパンフレット。よくよく見ないと読めない せじまかずよ という細長いたてがきのサインがかわいい。

ガラスのコーナーに設置されたアート作品。外の景色が借景となっています

このロビー(交流スペースと名付けられています)はいかにも妹島さんらしい空間。ツヤのある壁面のパネルが外の景色をほのかに映し出しています。地域の皆さんも含めた交流の場としても考えられているそうです。 真っ白な空間に白いテーブルと原色のチェアー。オレンジの入ったTシャツが映えそうだったので思わず自撮り(蛇足でした)壁面に穿たれた空調の吹き出し口

ロビー(交流スペース)から見えるのどかな川沿いの景観

屋外に置かれたアート作品

ロビー(交流スペース)の外観。5枚ある天井までのパネルは扉になっていて外部に開く仕掛け。ちょっと大層な印象ですが、川沿いの屋外スペースから自由に出入りできるような配慮か。。排煙口(火災時の煙の排出口)を兼ねているのかも知れません。 、左側の突出したグレーの箱が展示品の搬入口とストックヤードになっています

中央の曲面の壁の中は機械室。右側に突き出している箱の中はトイレ

建築の基本的な構成としては、中央に矩形の展示室を設け、ガラス貼の回廊がその周りに設けられていて、来訪者は外部の景色を眺めながら自由に巡れるようになっています。その回廊につながる一番眺めの良い川沿いの一画が上で紹介した交流スペースというわけです。 ガラスの回廊は、それ自体が展示ギャラリーのようにも使える一方で、貴重な作品のある展示室と外部空間とのバッファゾーンとしての役割もありそうです。 そして展示や回廊以外に美術館として必要な機能である、事務室・トイレ・機械室・作品の搬入口とストックヤードは、各々が独立した棟で出来ています。 それらの棟は、回廊のガラスと対比させたカラー鋼板貼で、一つ一つが突出した形状で本体の回廊に取り付いています。 俯瞰的にプランを見るのとは異なり、予備知識なく訪れた来訪者は、建物の外周をぐるりと回ってみて初めて全体構成が分かるわけですが、エントランス横の事務室の棟は、アプローチ側からの視線に対して広角で設けられていて、来訪者の視線を受け止めるような構成になっています(上の写真)。 歴史ある熊野古道の山間にアートを通した地域交流の拠点としてつくられたこの美術館。設計者の個性を表した斬新な建築ではあるけれど、簡素なディテールを用いながらボリュームを押さえて各部を分節し、周囲の自然の中に埋め込まれたその佇まいに気取りや威圧感などは無く、誰もが普段着でぶらりと立ち寄ることが出来そうな施設となっていました。 若かりし設計者の想いの入ったこの建物がこれからも大切に使われ続け、地域の人々や熊野古道を訪れる人々にもっともっと親しまれればいいな、と思いながら帰路につきました。<了>

カテゴリ:

2023.06.14

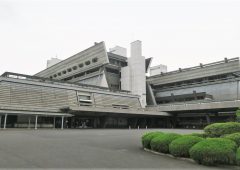

大谷幸夫氏設計のモダニズム建築である国立京都国際会館。会議などのイベントの無い時に、ロビーやカフェ、レストラン等が一般公開されています。この日は運よく休日の土曜日だったこともあり、ゆっくりと見学することが出来ました。上の写真はメインエントランス側の外観。この建築が只者ではない雰囲気を漂わせながら来訪者を迎えてくれます。 メインエントランスからロビーへ向かう両側にくの字型の壁面を持った長い通路。台形と逆台形をモチーフに造形されているこの建物を象徴するかのように、重ね合わせた両手でやさしく来訪者を包み込むような空間です。トップサイドライトからの柔らかい光が、小叩き仕上げの上部コンクリート壁面を際立たせています。 全体の面積の7割を占めるというロビー空間。国際会議場として、様々なシチュエーションでロビー活動の舞台となることが想定されています

日本庭園に面したテラス席もあるカフェテリア

V字型柱のディテイル。アート作品と一体になっています

日本庭園側から見た外観

剣持勇氏デザインの六角形チェアのあるロビーからカフェテリア方向を望む

村野藤吾設計の宝ヶ池プリンスホテルに隣接しています

ニューホールは、モダンでシンプルな 佇まいです

カテゴリ:

2023.05.27

六甲山の展望台にある六甲枝垂れ。建築後13年が経ってこの地にしっかり根付き、現在は「シダレミュージアム」として若手アーティストの作品とのコラボレーションが楽しめます。

展望台へのアプローチ

六甲山の自然を体現したと言えるこの建物は、冬場には雨水をためて氷を作って建物下部の氷室にストック。夏場は冷気を氷室から建物内部の「風室」に取り入れて上部から排出することで、自然な換気による涼風が体験できます。アーティスト達の紹介パンフとその作品たち

建物内の「風穴」から望む山の新緑

段々畑のようなひな壇に冬場は雨水を溜め、氷をつくる。氷室にストックされた氷は夏場訪れる人に、自然エネルギーを利用した涼を提供する。。過去に六甲の水が神戸で販売されていたことから着想されたという、この場所で建築を通して自然を循環させるアイデア。神戸と大阪の街への眺望。(夜は百万ドルの夜景に)

見晴らしの塔やテラス、カフェ等があるイングリッシュ・コッテージガーデンを望む

展望塔を覆うフレームには吉野ヒノキのチップが装着されていて、冬場の条件が整ったときには樹氷が見られます。

カテゴリ:

2023.04.11

南紀白浜にある南方熊楠記念館。とある秋の休日、思い立って奈良市内の自宅から車を飛ばして昼過ぎに到着。 番所山公園のある白浜半島の高台に位置する2017年築の新館は、うっそうとした緑に覆われた石段を昇った先に、周辺の樹木と対話するかのようにたたずんでいました。 8か所のコンクリート打ち放しの半アーチとスレンダーな丸柱で支えられた1階ホールは、周囲の緑をが内部空間に浸潤する開放的な空間。2階の展示室エリアは一転して、柔らかく彎曲する白い壁で覆われた閉鎖的な空間となっています。奥には耐震改修を終えた本館があり、2階の展望ブリッジでこの新館と接続されています。 限られた敷地の中で、本館の耐震改修工事のための進入路にもなるピロティ―空間を確保しながら、周りの樹木や地形に沿い、この場の自然環境を損なうことの無いように配慮されたやさしい佇まいです。

本館への1階の動線となるピロティ―。天井に周囲の景色が映りこんでいます

ピロティ―の奥にある本館との接続部分。2階レベルで本館に繋がるブリッジ。半アーチと丸柱で支えられています。本館の前には既存を残したと思われる植栽が新旧の建物に寄り添うように立っています。 本館2階に展示されていた模型。右奥の60年代の典型的なモダニズム建築である本館は登録有形文化財に指定されています。この本館に対比して曲線主体の有機的な造形の新館は、周辺のコンテクストに馴染んで、この地にふさわしい新たな風景を生み出しているのがよくわかります。 上の写真は同じく本館2階、この建物の設計責任者で2016年に逝去された小嶋一浩氏の作品年表と、ガラスケースの中には複数の建築賞の賞状や受賞記念のトロフィー、及び設計主旨などをまとめたプレゼン資料が展示されています。完成した建物が設計者の優れた業績としてきちんと評価がなされ、こういったかたちで特別に展示コーナーが設けられていたことは、私達同業者としては、少しうらやましいけれど。。たいへん嬉しいことでもあり、大いに励みになりました。 1階ロビーの様子。休日なのにほとんど来訪者がいないのは寂しい。周囲の自然を室内に浸潤させることを意図した設計者の思惑とは裏腹に開口部の前にもパネルなどが並べられ、その他のグッズや什器等も比較的無造作に配置されていて、設計者によって注意深く造りこまれたこの空間が、やや雑然とした印象になっていたのは少し残念でした。 上の写真は1階ロビーにある案内板。新館と本館の関係、屋上からの光を取り込む大きなランタンや、館内で流れている2種類の音楽について説明されています。 内部空間の見せ場でもあるこの大きなランタンは、テキスタイルデザイナーの作品。屋上からの光の筒の中を、円筒状に蔦がからまって降りてきているかのようなイメージです。ランタンは細く割いたテープ状の細い生地(布)を編んでつくられており、よく見ると、何と一枚一枚の布には熊楠が書いた文字やイラストなどが転写されています。1階は周囲の緑が身近にある分やや光が入りにくいことから、屋上に設けたトップサイドライトから2階の展示室を円筒状にくりぬいて光を取り入れようという建築家の意図と、その円筒の中に南方の膨大な手作業の痕跡を一枚一枚に取り込んだ布で丁寧につくりこまれたランタンを吊るす。。というデザイナーの着想が合わさって、この南方熊楠記念館ならではの印象的な場となっています。しばし傍にたたずんで、この不思議なランタンの中を降りてくる柔らかな光を眺めていると、モノづくりの楽しさが伝わってきます。 1階ロビーから2階への階段。高さを抑えた窓から緑が垣間見え、抑え込んだ光が木の床を印象的に照らし、上部のスリットからの効果的な間接照明によって柔らかい曲面の壁が際立つ。上手いです! 2階の本館への通路でもある展望ブリッジ。横長の窓からは海を見晴らす広大な景色が望まれ、窓際のデスクでは関連資料が閲覧できます。右側の壁面には南方が出資者にあてた自筆の履歴書がはめ込まれています。これが圧巻でした。 彫りこまれた壁面の下段が、南方自筆の何と長さ8m近くにも及ぶ履歴書。受け取った方は、さぞぶったまげたことでしょう(笑)。この辺りが南方の真骨頂でしょうか、、物事に対する尋常ならざる集中力と徹底ぶりがうかがえます。 上の写真、下段が南方自筆のコピーですが、南方のような集中力に欠ける私には、ほぼ判読不可能でした(笑)。上段はその翻訳?としての説明書き。いやはや、これはこれで労作です。 2階の常設展示室側からみた展望ブリッジの様子です。常設展示室は残念ながら撮影不可でしたが、1階ロビーや展望ブリッジとは対照的に閉鎖的な空間で、丁寧な展示を見て多彩な南方ワールドが堪能できました。尚、1階ロビーの案内板にも書かれていましたが、館内を流れるパーカッション奏者による音楽は2種類あって、この常設展示室入口のガラス扉を境に分かれています(上の右側の写真)。この展示室の入口(陰と陽の境でもあります)に立つと、2つの音楽が交じり合ってもう一つの音楽が聴こえるという趣向です。美術館などでよくある作品解説をヘッドフォンで聞くのもいいですが、館内を流れる静かな音楽に心をゆだねながら、自分のペースで思い思いに展示や建築を楽しむのが、この記念館には合っているように思いました。そういう意味では来訪者が少ないのも良いことかも知れませんね。 上の写真左は展望ブリッジからの眺めです。写真右は本館側から見た展望ブリッジ。もしこの壁面のカーブが無かったら、もう少し単調で固い廊下になっていたように思います。さて、もう一つに楽しみは新館屋上からの雄大な景色です。

円月島がすぐ傍に見えます

南方にちなんだと思われるキノコ型の庇と、これも何かのメタファーかな?と思わせるベンチが楽しい。本館の円筒状の階段室が見えます

一番高いところにある展望台からの眺め。かなりの強風でした。

これが下階に光を届けるトップサイドライト。ランタンの上部は白い生地(布)でできています。天井にはランタンの周囲に照明が埋め込まれているので、おそらく夜間は灯台のように明かりが灯るのだと思います。上部に突き出たガーゴイルと床の雨落しは、1960年代のモダニズム建築である本館の円筒状階段室のデザインが踏襲されているようです。 私は南方熊楠については、恥ずかしながらほとんど予備知識もなくこの建物を訪れました。様々な展示を通して、始めて南方が残した業績の一端に触れることができましたが、そのフィールドの広さと深さにただただ驚嘆するばかりで、まだまだこの異能の才人を充分に理解できたとは思えません。今後も多くの研究者によってさらに検証されていくことでしょう。 ただこの南方熊楠記念館はそういった予備知識のあるなしに関わらず、周囲の自然環境に沿った良質な建築空間を体験しながら、訪れる人それぞれがゆっくりと南方ワールドを楽しめる施設となっています。 上の写真は南方マンダラの説明ですが、「森羅万象の相関関係」を示した絵図です。「この世界は因果関係が交錯し、さらにそれがお互いに連鎖して世界の現象となって現れている」。この絵図をプリントしたTシャツも販売されていました。このマンダラから着想を得て、この絵図を描いた展示室の入口のガラス扉が開いた瞬間に2つの音楽が交じりあって新たな3曲目が生まれる。。という音楽家独自のアイデアが生まれました。様々なジャンルにおいて南方が残した独自の世界観に基づく綿密な研究や社会活動の記録は、テキスタイルデザイナーが光の筒の中のランタンを創作したように、それを受けとる側各々の感性を刺激して新たな発想やアイデアを生み出すきっかけとなり、あるいは南方が自然保護の活動で示したように己の信念に基づいて行動する勇気を与えてくれるのかも知れません。 (2021年10月10日 田中啓文)<了>

カテゴリ:

2023.01.07

m2022年の年末から2023年の年始まで、興味深い2つの展覧会が同時開催されている大阪中之島美術館を初めて訪れました。 これまでは、仕事の途中に近くを通りがかった時、黒く大きなボックスを見上げながら、仕事仲間と「結構色むらあるな~」、「縦目地のパネル割が大きなALC版みたいに見えへんか~」、「隣の国立国際美術館のステンレスフレームのオブジェが映えるように、黒い箱にしたんとちがうか~」等々、創った人の苦労もかえりみず、好き勝手なことを言って楽しんでいました。 今回初めて館内に入って、久々に大阪に良い建築が出来たな~と感心しました。 (公開コンペで選ばれた設計者が大阪人でないのは、やや残念ではありますが・・) 1~5階までパッサージュが立体的に繋がる内部空間は秀逸です。

4階パッサージュからの見下ろし

交差する2本のエスカレーターはメインフロアの2階から展示空間のある4階まで架け渡されており、各々昇り(行き)と下り(帰り)の一筆書きの動線となっています。 来訪者は、展示のある4階を見上げてワクワクしながら、エスカレーターで昇っていきます。4階の展示空間の途中にある休憩ロビーがアイストップになっています

パッサージュ4階天井の一部をくりぬき、5階を貫くトップライトから凝縮した自然光がふりそそぎます。天井に架け渡されているチューブ作品は、今回の「GUTAI-分化と統合」の特別展示。 4階と5階はそれぞれ別の展示スペースで、エスカレーター(昇りのみ)、エレベーター、階段の3種類の動線が用意されています。4~5階をつなぐ階段。踊り場には人のオブジェ

4~5階のパッサージュの様子。左側にガラス貼りのエレベーター

黒いボックスをくり抜くガラス窓から見る中之島の都市景観。建物の一つ一つはしっかり造られているが、全体の景観としてはやや雑多な印象 5階のパッサージュはシンプルな長方形平面で、両端にガラス窓。光天井のデイテールがやや無骨な気がしましたが、言うは易し、行うは難し。 展示鑑賞後の来訪者は、展示の余韻を楽しみながら、下りのエスカレーターから眼下に広がる立体的なパッサージュを人が行きかう景色を眺め、ゆっくりと降りていくというシチュエーション。ここがこの美術館一番の見せ場。さながら建物の中に小さな都市が内包されているようで、訪れる人にとって最も印象的な場面です(下の写真)。 下りエスカレーターからの眺め。視線は否が応でも下を向きます。右側に2階チケット売り場、左側に1階への階段。交差する昇りのエスカレーターが右端に見えます。下階1~2階の吹き抜けも、眼下にまたぎながら2階に到着。隣接する国立国際美術館エントランスゲートのステンレスパイプと、大阪市立科学館

メインフロアー2階は、誰でも自由にくつろげる広々とした空間。設計上は、展示室だけではなく各階のパッサージュでも、展示や催し等に対応できるようになっているそうです。 今後はこの豊かなパッサージュ空間がより有効に利用されることを期待したいです。 今回は、展示のある4階以上の階に行くためには、この2階にあるチケットコーナーで鑑賞券を購入しないといけなかったのですが、おしむらくは(管理上の工夫が必要であるとはいえ)、1階から5階までのパッサージュを来訪者が自由に行き来できるようになれば、より都市に開いた公共性のある美術館になることでしょう。ショップエリアと、ホールのある1階のパッサージュ。車寄せのある駐車場にもつながります

ショップエリアのインテリアショップとレストランは、街路からも直接アクセスできます

ヤノべケンジ作・巨大な猫の彫刻と、照明のオブジェがある芝生広場。

芝生広場から見る黒いボックスが浮遊しているように見えるファーサード。2階は建物外周の三方が全面ガラス貼りとなっていて、ショップのある1階と合わせて、敷地周辺との連続性が意図されています。 シンボリックなステンレスパイプのエントランスゲートから入場する隣接の国立国際美術館は、直下の地下1階がショップやレストランのあるパブリックゾーンとなっており、「都市に開かれた美術館(新建築誌2004年5月号)」として、2004年に開館しています。しかしながら、建物の殆どが地下にあるせいもあり、展示を見るために訪れる人々以外の誰もが気軽に立ち寄りたくなる美術館にはなっていないように思います。 それから18年を経て、ようやく開館したこの大阪中之島美術館。前述のように、1階・2階の都市との連続性が、内部の吹き抜けと立体的パッサージュによって、展示室のある4階・5階までつながり、より開かれた美術館であることは間違いありません。 国立国際美術館とも歩行者デッキで結ばれる予定とのことなので、国と市の2つの美術館が互いに連携しあい、大阪を代表する中之島の地で市民や観光客が気軽に集える文化的スポットとして、ますます発展して行って欲しいものです。(了)